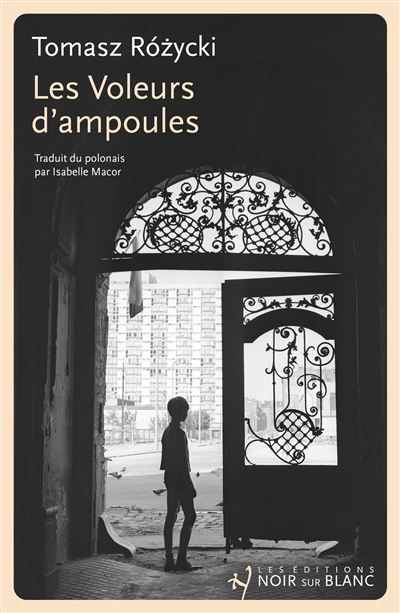

Tomasz Różycki, « Les Voleurs d’ampoules »

- dutheilanne

- 4 mai 2025

- 4 min de lecture

Tomasz Różycki, Les Voleurs d’ampoules, traduit du polonais par Isabelle Macor, Éditions Noir sur Blanc, 2023, 2025 pour la traduction française.

Les Éditions Noir sur Blanc publient dans sa traduction française un roman du poète polonais Tomasz Różycki (titre original : Złodzieje żarówek), qui a obtenu en 2023 le prix littéraire Grand Continent.

Le narrateur, Tadeusz, vit dans une barre d’immeuble de la région d’Opole, en Silésie, République populaire de Pologne, à une époque que l’on peut situer à la fin des années 1970, peu avant la révolte de 1981 (portée par Solidarność) et la répression qui s’ensuivit.

Il dépeint un environnement à l’image de la Pologne de ce temps : murs fissurés, ascenseur lunatique, eau qui ne monte pas jusqu’aux robinets des derniers étages, familles entassées dans des espaces exigus.

À l’occasion de la fête du père, la famille de Tadeusz a réussi à grand-peine à se procurer du café véritable… mais en grains. Mission est confiée au jeune garçon de traverser un long couloir pour se rendre chez leur voisin Stefan, seul résident doté d’un moulin à café. Ce voyage se transforme bientôt en véritable odyssée ; des divinités bienfaisantes ou malfaisantes – mais toujours puissantes – seront du voyage.

Au fil de ce périple, le narrateur nous explique pourquoi les ampoules des parties communes sont systématiquement dévissées, pourquoi la trappe du vide-ordures tient plutôt de la porte des Enfers, comment le minuscule appartement familial est plusieurs fois transformé en arche de Noé, et comment les dieux entrent dans nos corps pour s’en nourrir…

Le tout sous le regard oppressant des autorités communistes, plus susceptibles de s’intéresser aux opinions politiques du père du narrateur qu’à la réparation des canalisations du quartier.

En dépit de la passion « héraclitéenne » du narrateur pour le feu, ce roman éblouissant se déroule dans une ambiance crépusculaire à plus d’un titre : communisme finissant, pénombre permanente de l’immeuble, mais aussi clair-obscur des souvenirs, car le voyage dans le couloir se révèle être également un voyage dans le temps…

Le récit est servi à merveille par un style fluide, simple et puissant, d’une poésie subtile qui n’est pas dénuée de profondeur philosophique : la référence à Héraclite, comme un leitmotiv, nous rappelle la nécessaire impermanence de nous-mêmes et du monde.

Un grand livre, qui fait espérer que l’auteur publie d’autres romans (et qu’ils soient traduits également).

Extraits

La cage d’escalier tout entière était marquée par des actes de pyromanie, comme si l’esprit incendiaire ne s’était jamais éteint dans le peuple mais couvait encore sous une fine croûte de peau brûlée, prêt à exploser à tout instant en joyeuses flammes de destruction et de ravage. On brûlait les poignées, les ampoules, les cadres des fenêtres, les poubelles, on collait des allumettes enflammées sur le mur peint ou blanchi ou sur le plafond afin de détériorer le bien communal fraîchement restauré en y inscrivant de hideuses traces de calcination. On mettait le feu aux cartes de visite et aux lettres des locataires, les tableaux horaires de l’arrêt des bus avaient été plusieurs fois incendiés, à la grande colère et au désespoir des passagers nouvellement arrivés. On avait mis le feu à l’ascenseur de nombreuses fois : presque tous les boutons indiquant les étages avaient brûlé ou fondu, de telle sorte qu’il était très difficile ou carrément impossible d’appuyer dessus, comme ce fut le cas pour le septième étage, auquel, pendant un certain temps, on ne pouvait accéder qu’en descendant ou en montant l’escalier depuis les étages voisins – en pressant le bouton du sixième, qui s’enfonçait encore, bien que lui aussi ait fondu et que son numéro se soit consumé sans laisser de trace, ou celui du huitième, qui, bien que calciné, fonctionnait lui aussi. On volait fréquemment l’ampoule de l’ascenseur, de sorte que le trajet s’effectuait dans une obscurité agréable, malgré les grincements du mécanisme et les secousses de toute la cabine. Finalement, on avait protégé l’ampoule par une grille, ce qui empêchait qu’on la dévisse mais pas qu’on la grille. Ainsi donc, que l’ampoule soit dévissée ou pas, le trajet s’effectuait dans le noir. Du reste, on dévissait les ampoules partout : sur les demi-paliers, dans les escaliers, dans les couloirs, aux étages, dans les caves et dans les combles – en un mot, partout où on pouvait en trouver. En conséquence, à l’automne-hiver, période qui se caractérisait dans ces conditions climatiques par un crépuscule rapide et désespérant, souvent dès le matin, la plus grande partie de la vie passée dans l’espace public se déroulait dans les ténèbres, comme du temps des premiers chrétiens qui se cachaient dans les catacombes.

(Op. cit., p. 45-46.)

À présent, je marchais le long du couloir pour aller moudre le café, du vrai café que ma Mère avait versé dans une boîte. Le soleil brillait encore, la lumière du couchant, dorée comme le miel, traversait les vitres sales des fenêtres des combles, et une ombre allongée s’étirait derrière moi sur les murs et sur le sol de ciment lézardé. Je passais justement devant l’alignement de portes fermées qui donnaient accès aux séchoirs où, sans doute, l’un des voisins étendait son linge, au milieu duquel voltigeaient des apparitions sans pieds. Le vent cinglait et faisait claquer les fenêtres mal fermées, côté sud, qui donnaient sur un toit légèrement en pente avec vue sur la ville. Sur ce toit, des héros organisaient de temps en temps des réunions qui duraient toute la nuit, poussant des cris, agitant leurs jambes au-dessus du vide, à trente-cinq mètres d’altitude, crachant sur les passants et leur jetant ensuite des bouteilles vides. Parfois, on voyait aussi briller l’arc divin d’un jet d’urine s’abattant lourdement sur les mortels qui passaient, ne se doutant de rien, mortellement fatigués au retour de leur travail terre à terre. Les mortels rentraient la tête plus profondément dans leur col, certains sortaient un parapluie ou bien se coiffaient d’une casquette. La pluie tombait d’un ciel pur comme un film polyester. Là-haut, sur le toit, parmi les débris de verre, dans la journée, je lisais un livre sur Héraclite. C’était un lieu de solitude et le vent seul tournait rageusement les pages des chapitres les plus ennuyeux.

(P. 69.)

![Władysław Strzemiński, Powidok słońca [Image rémanente du soleil], 1949. (Via WikiArt ; Musée national de Varsovie.)](https://static.wixstatic.com/media/cb02a7_369382854542416394311bde85b5d7dc~mv2.jpg/v1/fill/w_855,h_1024,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/cb02a7_369382854542416394311bde85b5d7dc~mv2.jpg)

Commentaires