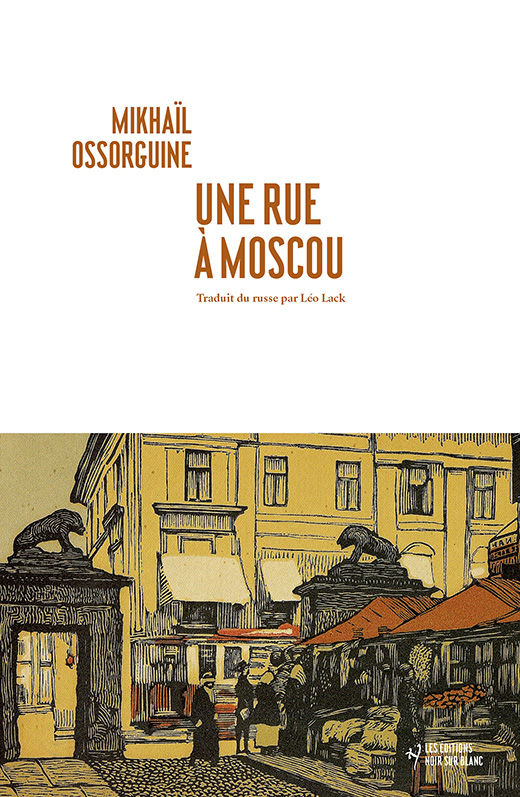

Mikhaïl Ossorguine, « Une rue à Moscou »

- dutheilanne

- 1 mai 2024

- 7 min de lecture

Mikhaïl Ossorguine, Une rue à Moscou, traduit du russe par Léo Lack, éditions Noir sur Blanc, coll. La bibliothèque de Dimitri, 2024.

4e de couverture

« La vie, cette année-là, était rude et l’homme n’aimait pas son prochain. Cette année-là, la beauté disparut et fut remplacée par la sagesse. Depuis ce temps, il n’y a pas peuple plus sage que le peuple russe. »

« Sivtsev Vrajek, une paisible rue de Moscou où habitent un vieil ornithologue et sa petite-fille Tanioucha autour de laquelle vont se nouer les destins d’hommes pris dans la Grande Guerre et la tourmente révolutionnaire de 1917. Un pianiste familier des lieux y joue un soir une étrange composition, l’Opus 37, une page terrible, “criminelle, inadmissible”, comme dictée par l’époque à son génie.

Tel est le livre de Mikhaïl Ossorguine. Le cri devant la mort est viscéral, et pourtant, comme en sourdine monte un immense hymne à la vie belle, fraîche, ténue et tenace. Quand le livre s’achève, le sombre finale de l’Opus 37 est dépassé : la vie renaît dans le chaos.

Jamais livre aussi tragique n’a donné une telle soif de vivre. » (Jacques Catteau.)

Mikhaïl Ossorguine (1878-1942) est un écrivain, journaliste et essayiste russe. Expulsé d’URSS par Lénine, il s’installe en France en 1923 où il écrit son chef-d’œuvre, Une rue à Moscou, qui le rendra mondialement célèbre.

Ma lecture

Ce livre édité en URSS en 1929 est la réédition aux éditions Noir sur Blanc, dans une traduction revue et corrigée, d’un roman publié en français par les éditions L’Âge d’homme en 1973, réimprimé en 2001. Le prénom de l’auteur était alors francisé en « Michel », et le texte de 4e de couverture rédigé par Jacques Catteau figurait dans son intégralité ; il était encore plus riche de sens mais présentait, à mon avis, l’inconvénient de divulguer trop d’éléments de l’intrigue.

Le titre original du roman, Sivtsev Vrajek, fait référence à une rue de Moscou, située non loin de la rue Arbat, dans la vieille ville.

La réédition de ce roman d’une longueur moyenne (450 pages environ) semble rétrospectivement indispensable au lecteur qui achève cette histoire d’une puissance évocatrice peu commune : elle semble viser – et parvenir – à englober le monde tout entier. Car c’est avec la même minutie et la même acuité de compréhension que Mikhaïl Ossorguine raconte la vie des souris, des hirondelles, ou celle des habitants de Moscou, « bourgeois » bientôt confrontés aux saisies des bolcheviks victorieux, jeunes hommes courageux mutilés par la guerre, âmes faibles qui révèlent une monstruosité insoupçonnée…

Autour de la jeune Tanioucha gravitent de jeunes hommes, forts et beaux, un grand-père humaniste et scientifique, une grand-mère affaiblie, que la mort – sous la forme d’une étonnante allégorie – emportera bientôt. Il y a aussi un gentil camarade, Vassia, amoureux loyal qui ne sera pas payé de retour par d’autres sentiments qu’une franche amitié ; un philosophe amer, Astafiev, qui aiguillera (contre son gré ?) un jeune homme égaré, Zavalichine, sur un chemin de perdition ; le frère de la servante Dounia, déserteur fraîchement promu par la grâce de la Révolution bolchevique… Un grand pianiste, enfin, Edouard Lvovitch, qui ne peut guère s’exprimer autrement que par la musique, artiste que son génie conduit à créer une œuvre d’avant-garde, si puissante, mais presque inaudible à ses contemporains.

Dans ce roman de Mikhaïl Ossorguine, la joie de vivre, la violence et le désespoir se mêlent avec une égalité de force troublante ; le chaos des sentiments et des événements laissent le lecteur ému et pantelant. De toute évidence, l’auteur veut toucher, montrer, révéler, et non convaincre. Grande vertu de ce grand romancier.

Extraits

Dans le sous-sol, un événement extraordinaire : le vieux rat n’était pas revenu. En dépit de sa faiblesse, il avait continué de se faufiler, la nuit, dans la resserre, à travers une ouverture creusée par une génération de souris qui avait complètement disparu du sous-sol. Dans la resserre, il y avait plusieurs malles, une voiture d’enfant, des piles de vieux journaux et de périodiques : rien de bon à manger. Mais la porte de l’autre côté du couloir était celle de la cuisine. Se glisser sous cette porte n’était pas bien difficile. Le rat ne s’aventurait pas dans les autres pièces, la grande surtout, car il se souvenait de la façon dont il était tombé une fois déjà entre les pattes de la chatte. Le vieux rat du sous-sol n’était pas revenu à l’aube. Mais, cette nuit-là, ses cris n’avaient pas échappé à l’oreille fine des jeunes rats. Le lendemain matin, quand Douniacha jeta aux ordures le cadavre mutilé du rat, le portier s’écria : – Bien travaillé, minette ! C’est une belle prise ! Ce rat a au moins cent ans ! Par le nombre d’années, le rat n’avait pas atteint l’adolescence d’un être humain, mais, en fait d’âge, il avait dépassé son temps. Personne ne descendit prendre le café ce matin-là. Le professeur restait assis dans le fauteuil près du lit d’Aglaïa Dmitrievna. Deux fois, l’infirmière entra pour arranger les draps. Tanioucha contemplait avec de grands yeux interrogateurs les rides que la mort commençait déjà d’effacer sur le visage de cire de sa grand-mère. Les mains de la vieille dame étaient croisées sur sa poitrine et ses doigts étaient minces et effilés. L’infirmière ne savait si elle devait ou non mettre à la morte son dentier, et ne pouvait se résoudre à le demander. Mais, sans les fausses dents, le menton s’affaissait beaucoup trop. Le dentier plongé dans un verre d’eau semblait la seule chose vivante qui subsistât de la vieille dame. (P. 100-101.)

Le jeune Stoknikov, privé de bras et de jambes par un obus allemand alors qu’il était allé chercher un paquet de cigarettes dans un abri, est sorti de l’hôpital après un long séjour, pendant lequel son statut de « miraculé » n’a fait que renforcer son amertume. Il vit avec un compagnon d’armes, Grigori, qui s’est promis de l’assister et de ne plus le quitter.

– Alors, Grigori, as-tu l’intention de t’occuper ainsi de moi éternellement ? – Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous quitter ! Pour moi, tout va bien. Si je pouvais seulement vous consoler un peu, c’est tout ce que je demanderais. Il ne faut pas y penser, mon capitaine. Moins on pense, mieux on dort. – Crois-tu vraiment en Dieu, Grigori ? Ou ne le dis-tu que lorsque tu essaies de croire en Lui ? – Je crois en Dieu. Comment peut-on ne pas croire en Dieu ? – Ton Dieu est-Il bon ? – Pourquoi serait-Il bon ? Il est sévère. – Mais pourquoi m’a-t-Il mutilé, ton Dieu ? – Comment pouvez-vous, mon capitaine ! Ce n’est pas Lui, ce sont les hommes. C’est leur faute. – Mais Il les a laissés faire. – C’est parce qu’Il a ses raisons que nous n’avons pas à connaître. Il faut vous résigner, mon capitaine, puisque c’est votre destin. – Bien, bien, Grigori, je me résignerai. Va te coucher, maintenant. Grigori bâilla et fit sur ses lèvres le signe de la croix. – Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi et ne vous fatiguez pas pour rien. – Merci, Grigori. Tu peux me laisser. Stolnikov songeait à Grigori et à son Dieu sévère qui avait Ses raisons et à ceux qui croyaient en Lui et pouvaient s’accommoder de tout malheur qui les frappait. Et, chose étrange, il ne les enviait pas. C’étaient les seuls qu’il n’enviât pas. Il ne pouvait trouver en lui une telle foi, pas plus qu’il ne cherchait à s’illusionner. Mais, en songeant à eux, il s’apaisait et se résignait vraiment, laissant les doigts caressants du sommeil effleurer ses paupières. Et, en rêve, il se voyait tel qu’autrefois, peu pressé de jouir de sa santé, de ses bras et de ses jambes, de sa jeunesse. Il voyait aussi une femme et plaisantait avec elle. Le tronc n’avait pas encore trente ans. L’homme, à cet âge, a encore toute la vie devant lui. Mais le tronc n’était pas un homme… (P. 160-161.)

Un homme nommé Zavalichine, homme simple désarçonné par la Révolution bolchevique, rend visite au philosophe Astafiev. Celui-ci, comme enivré de ses propres penchants nihilistes, lui donne de sulfureux conseils, dont il ne soupçonne pas encore les conséquences (Zavalichine se fera bourreau au service des bolcheviks…).

– Vous devriez retourner à la campagne. Avez-vous un village ? – Non, j’ai été élevé à la ville. Où pourrais-je aller ? – C’est dommage. Eh bien, écoutez, Zavalichine. Je ne sais quelle sorte d’homme vous êtes, si vous êtes susceptible ou non… bien que ce soit votre affaire ; moi, ça m’est égal. Bon, je suis donc un homme instruit et j’ai lu beaucoup de livres dont vous ne seriez même pas capable de lire, et moins encore de comprendre, tous les titres. Mais l’ennui est qu’ils ne vous apporteront rien… pour la compréhension de la vie, veux-je dire. S’ils n’avaient pas été écrits, cela ne changerait rien. Je me sens parfois aussi las que vous. Je ne suis pas non plus un constructeur. Je ne vaux rien, bien que je sois plus fort que vous. C’est très simple. Voulez-vous faire votre chemin ? Dans ce cas, soyez une crapule et cessez de pleurnicher. L’époque est ignoble et vous ne gagnerez rien à être honnête. Mais si vous ne voulez pas, il vaut mieux, croyez-moi, abrutir votre esprit par la boisson. Buvez de l’alcool à brûler pour crever plus vite. Quelle sorte de lutteur êtes-vous ? Personne n’a peur de vous, ce qui veut dire que personne ne vous respecte. Vous êtes un timide, et de nos jours, les timides sont piétinés. Quelque Denissov, comme notre président, goujat et canaille, vous écrasera d’un coup d’ongle bien que vous paraissiez plus fort que lui. Il ne se laissera pas piétiner, lui. Mais, naturellement, c’est votre affaire. Ils se turent. Au bout d’un instant, Zavalichine se leva. – Eh bien, merci beaucoup de vos conseils, Alexeï Dmitrievitch. Évidemment, il est peu intéressant pour vous de parler avec un homme aussi simple que moi. (P. 228-229.)

La paix d’un instant vient parfois se déposer sur la maison de la rue Sivtsev Vrajek…

Les fenêtres étaient ouvertes. La fraîcheur et le silence enveloppaient Sivtsev Vrajek. Dans le profond fauteuil où Aglaïa Dmitrievna s’était reposée pendant tant d’années, au crépuscule, le vieil ornithologue s’assoupissait, sa barbe blanche déployée décorativement sur sa poitrine. Tanioucha avait cessé de tourner les pages et de faire courir ses yeux sur les lignes. Elle songeait, écoutant le silence. À l’étage au-dessus, où Koltchaguine, le commandant du Sovdep, habitait avec sa sœur, tout était tranquille, ainsi que de l’autre côté du mur, dans les pièces habitées par les étrangers, et dans le sous-sol, où une famille de rats élaborait la prochaine expédition nocturne. La vieille maison du professeur sommeillait tout entière, se rappelant le passé, essayant de deviner l’avenir. L’horloge favorite du vieillard, l’horloge au coucou, poursuivait son tic-tac. (P. 242.)

Commentaires